[导读]:2022年俄乌冲突已持续超过百天。期间,美国号召欧洲盟友通过经济援助、外交讨伐和武器赞助等,给予乌克兰各种形式的支持。面对战场持续失利的意外局面,俄罗斯官方开始抛出“不排除使用核武器”的威慑话语,让坐在通货膨胀、能源短缺、高温席卷“热锅”上的欧美多国,不免感受到阵阵寒意。由此看来,人类和核战争之间的距离只有“一念之间”。本期推介俄罗斯学者亚历山大·金兹伯格的文章,作者介绍了在全球或地区范围内使用核武器对生态和气候不同影响的研究史。特此翻译,以供各位读者参考。

五月潜在的核威胁

2022年5月12日,俄罗斯商业资讯日报发表了题为《佩斯科夫对梅德韦杰夫有关核战争风险的言论做出回应》一文。文章指出,“梅德韦杰夫声明,对乌克兰的武器供应和北约在俄罗斯边境附近进行军事演习的做法,增加了俄罗斯与北约发生冲突的可能性,此举有可能升级为核战争。佩斯科夫称,各国都在竭力避免这种结果的出现”。

俄罗斯外交部部长拉夫罗夫此前声明,核战争的风险“始终存在”,且其危险程度不容忽视,但俄罗斯不容许事态向这方面发展。白宫赞成这种说法,认为在核战争中不存在胜利者。5月11日五角大楼负责人劳埃德·奥斯汀称,俄罗斯核武库是一个“严重的问题”。

当前局势下,核战争的危险被频繁提及。使用核武器不仅会造成巨大破坏、导致大规模人口伤亡,还会引发严重的生态与气候影响。本文作者是上世纪末提出“核冬天”假说的研究人员之一,该假说是指全面核打击引发的全球性气候影响。

在当前动荡的环境下有必要回顾一下,在全球或地区范围内使用核武器对生态和气候影响的研究史。因为就像阿列克谢•阿尔巴托夫院士指出的那样,“人们已经失去了对于核战争的恐惧”。俄罗斯国际事务委员会总干事安德烈•库尔图诺夫,不久前十分公正地指出,“近30年来,公众对核威胁概念的认知已经退居到气候变化、不可控移民、国际恐怖主义以及新冠病毒之后。但如果全球核战争爆发,其他种种国际问题将毫无意义”。

昏暗的中午与“核冬天”

二战后,1960-1970年间,各国的核武器数量激增、威力提升迅速。关于在大城市和工业中心发生大范围爆炸,及全面核战争可能导致全球长期影响的评估问题开始出现。

1975年,美国国家科学院发布了《多重核爆炸的长期广泛影响》报告。报告提到,全球放射性沉降物可能导致数千万人死于癌症和基因突变,而电离辐射可能以无法预计的方式,改变地球的生态系统。核爆炸还将导致臭氧层减少30-70%,可能对平流层和地球表面温度产生一定影响。1981年,联合国秘书长收到了由世界多国的学者、外交官、军事专家编写的题为《关于核武器的全面研究》的报告。这份报告总体上与此前的研究结果相呼应。

报告的主要结论非常具有启发性,“本报告至少表明,若核武库在某天被应用到了军事行动中,将会产生怎样的灾难性后果。可能有一部分人认为,核战争也很难消灭地球上所有人,包括妇女和儿童,并从中获得些许安慰。但这种观点没有任何意义。毁灭人类文明的危险性,不应成为理论辩论的对象,而应成为大众普遍认知的基础。既认识到局势的危险,也认识到采取政治手段寻求解决方案的必要性”。

1980年初,关于核战争可能后果的研究取得了真正突破性的进展。1982年,瑞典《AMBIO》杂志发表《核战争的后果》一文,震动了国际学界。保罗•克鲁岑和约翰•伯克斯发表的《核战后的大气层:昏暗的中午》一文得到了全球学者的特别关注。

值得一提的是,这一领域的科学研究推动了大气化学的发展。1995年,保罗•克鲁岑、马里奥•莫利纳和弗兰克•舍伍德•罗兰一并被授予诺贝尔化学奖,以表彰其“在大气化学方面的工作,特别是关于臭氧层的形成与破坏”。

保罗•克鲁岑和约翰•伯克斯的文章掀起了研究“核冬天”假说的潮流。首篇文章为1983年美国学者发表于《科学》杂志上文章——《核冬天:多重核爆炸的全球影响》,文中首次提出了“核冬天”的概念。虽然在1980年初根本没有互联网,但这些研究成果通过专业渠道很快传到了苏联科学院的领导,并与计算中心、大气物理研究所和苏联科学院的其他几个专业研究所共享。

1983–1985年,美国和苏联的学者提出了“核冬天”假说的主要内容,并评估了可能发生的大规模核打击对气候的影响。科学家也开始研究受爆炸及火灾影响,大气层和地表可能发生变化的其他特性。考虑到地球气候系统之间复杂的相互联系,这些变化可能造成严重的地区及全球性气候影响。

核打击产生的大气过程及其联系不能被孤立看待,这一观点很快便明晰,因为他们可能产生不同形式和程度的影响。为了评估全面影响,必须结合其化学、光学和其他属性使用大气环流的数字模型。当时这些模型尚未成型,处于初始建设阶段,但是已经很清楚,现存的(1980年代)关于核冲突对大气危害程度的评估偏低,且未涵盖复杂的、综合的危险现象。几乎完全被破坏的平流层臭氧、大范围的森林火灾、局地风暴、遍布北半球的烟雾、大规模的持续干旱,核冲突的危害远不止这些。

大范围的火灾是形成“核冬天”概念的主要机理,与此同时,随着数值模拟技术的发展和计算能力的提升,科学家开始着手研究由全面核冲突引发可能的大气及气候影响,并寻求在该气候灾难环境下的天然类似物。

这种代表理论上可能发生的“核冬天”现象的天然类似物,可以是大规模的自然或人为火灾,也可以是在地球和火星上的强沙尘暴。

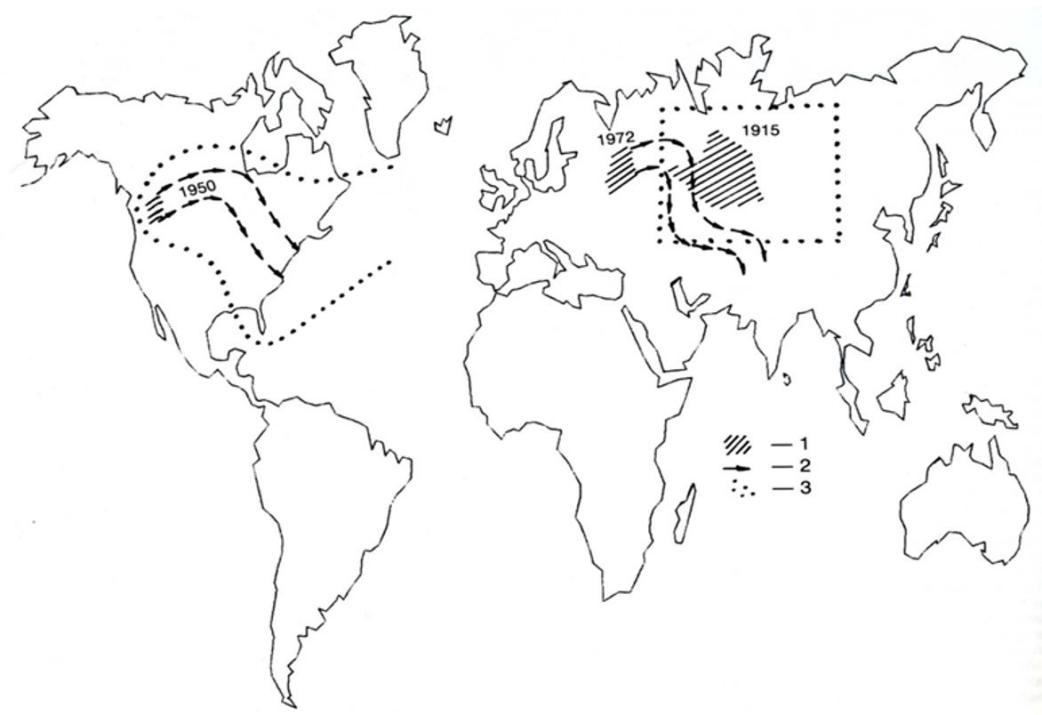

在寻找“核冬天”的天然类似物的领域,大规模的自然火灾、烟雾的光学特性及温度影响是研究和关注的重点。图一为20世纪规模最大的森林和泥炭火灾。

图一:20世纪规模最大的森林和泥炭火灾:火灾范围(1),路线(2),烟雾扩散范围(1915、1950、1972)(3)

1980年,“核冬天”研究的热度在苏联持续上升,安德烈•沃兹涅森斯基创作了一首题为《核冬天(拜伦)》的诗,在题记中写道“我将《黑暗》这首诗翻译成了《核冬天》”。以下是两段诗歌节选:

听好了!烟雾已经遮蔽了太阳,

来自另一半的地球。

天寒地冻,城市在燃烧。

饥饿的人们被寒冷裹挟。

森林在燃烧、消逝。哦,孤苦伶仃的地球,

昏暗的,无路可走的,冰封的地球…

核冬天,核冬天…

学界在一年前才知道了这个现象。

胜利的一方变成了冰柱。

卡皮察从我的书架上拿走了拜伦卷。

读拜伦吧!犬牙交错的诗段。

显然,诗人是气候灾害的晴雨表。

谢尔盖•卡皮察告诉作者,拜伦在其诗歌《黑暗》(Darkness)中,关于1812年印度尼西亚坦博拉火山爆发对大气影响的描写吸引了他。这一点毋庸置疑。在拜伦描写的画面中,不止地球变得寒冷,而且太阳光也失去了光束,就像太阳光照射烟雾时的场景那样。例如,1952年在北美阿拉伯塔省观测到的“蓝色”太阳,就是由太阳光照射森林火灾产生的烟雾而出现的现象。

区域核“冬天”

在上世纪的后十年,出于各种原因,人们对于“核冬天”现象的研究兴趣有所减弱,但在本世纪初(同样出于多种原因),研究热度逐渐回升。在过去的几十年中,学界的关注重点集中在由使用小型核武器导致潜在的区域核冲突对生态和气候的影响。

在世纪之交,核大国之间发生核冲突威胁的现实性有所减少,但使用相对小型的“肮脏”核武器导致的地区核事故和核恐怖主义的风险逐渐上升。21世纪初,由于印巴拥有核武器,印度半岛的局势尤为危险。

印巴可能发生的核事故对生态气候的影响与全球核打击影响的区别在于,印巴核武库中的核弹头总量相对较少(截至2000年约为1百万吨)、潜在核事故地区的自然气候特性、地区独特的人口状况及人们对生态环境重大改变的依赖。

由于这些区别,之前的研究结果不能被直接应用,而需要结合特殊的军事技术、自然气候和人口条件进行专业的研究。

显而易见,印巴可能出现的核事故所造成的主要生态气候影响将不会是“核冬天”概念所描述的全面大气环境改变和紧随其后的生态灾害,而是地区性的气象生态影响,但是对居民生活和区域内人口状况的影响会比核爆炸的直接破坏更大。

在21世纪的前十几年,除了假定的印巴核冲突造成的可能影响之外,美国学者运用数字模型来考察使用小型核武器的地区核打击对气候的影响,模拟了2001年9月11日双子塔坍塌时纽约市中心出现的尘埃云效应。

很多专家认为,“核冬天”假说推动了核武库的结构、战略和可能战术的转变。随着美国第三代和第四代核武器的发展,低当量核弹头引起了各方注意,这种核弹头可深入地下几十米,其辐射和对大气的影响程度介于地上爆炸和地下爆炸之间,是对“核冬天”威胁的一种回应。

地下核爆炸不会造成由大量气溶胶扩散导致的气候影响,但会导致水文地质变化、爆炸腔放射性物质的远距离扩散等各种地球物理问题。

当今现存的核武库和区域内使用核武,可能不会导致全球“核冬天”问题的发生,但是将不可避免的导致极其严峻且无法预估的地球物理、气候和生物后果。

人们很希望相信,科学家们将永远不必研究地区核武器使用所造成的影响。

作者简介:

亚历山大·金兹伯格:物理和数学博士,俄罗斯科学院奥布霍夫大气物理研究所数学生态学实验室主任,发展与环境基金会负责人。

原文链接:

Александр Гинзбург, Ядерные «заморозки» летом 2022? https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yadernye-zamorozki-letom-2022/

学术编译系列是兰州大学一带一路研究中心公众号所推出的智库成果之一,主要编译介绍外文智库报告、官方政策、重要新闻、政府与国际组织文件、著名学者的文章等。编译成员由全国各高校的学生组成,欢迎有志于编译外文成果的青年才子加入我们的团队、或提供优秀稿件。

翻译:邹松洋

编辑:刘慧颖